„Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.“

nach Jean Jaurès

Unsere Geschichte – woher wir kommen

Geschichte von 1899 bis heute

Das Marburger Diakonissenhaus Hebron gehört zum Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverband (DGD). Seit seiner Gründung im Jahr 1899 hat der DGD eine beeindruckende Geschichte erlebt.

Erfahren Sie mehr über die Anfänge des DGD und somit auch über unsere Geschichte, die im Jahr 1908 in Marburg begann. Eine Geschichte, die von Anfang an geprägt ist von Diakonie und Mission. Mit ihren Höhen und Tiefen ihren Erfolgen und Fehlern, vor allem aber auch von Erfahrungen mit Jesus Christus, sowie Perspektiven für die Zukunft.

Mit vier Frauen startet eine Bewegung

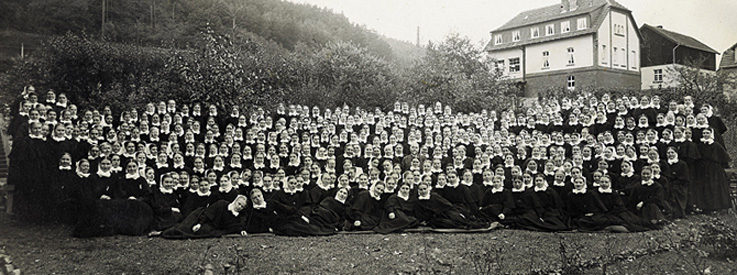

Seit 1908 gibt es nun diese Bewegung auch in Marburg, in der zunächst Frauen und später auch Männer einer persönlichen Berufung Gottes folgen. Aus kleinsten Anfängen entwickelt sich eine starke Bewegung, in der sie mit Leidenschaft und Opferbereitschaft einen Dienst verrichten, der größer ist, als sie selbst. Alle sind sie geprägt von einem tiefen Vertrauen in einen persönlichen und fürsorglichen Gott und seine Liebe zu seinen Menschen.

Ein chronologischer Überblick

Einige Stationen der Geschichte haben wir hier in Phasen zusammengefasst. Dies ermöglicht eine übersichtliche Darstellung der Ereignisse und Entwicklungen, bedeutet jedoch keine detaillierte Listung aller Einrichtungen und Personen.

Alles beginnt mit einer geistlichen Erweckung in den 1890er-Jahren im damaligen Osten Deutschlands. Zu dieser Zeit ist Pfarrer Theophil Krawielitzki in Vandsburg tätig, einem Ort, der bald eine bedeutende Rolle im Aufbau des Diakonissenwerks spielen soll.

1899

1899 wird während einer Gemeinschaftskonferenz in Danzig, an der Pfarrer Krawielitzki und Pfarrer Blazejewski teilnehmen, der Entschluss gefasst, ein Gemeinschafts-Schwesternhaus zu gründen. Am 20. Oktober desselben Jahres ziehen die ersten vier Frauen in Blazejewskis Pfarrhaus in Borken (Ostpreußen) ein, um mit ihrer diakonischen Arbeit zu beginnen.

1900

Das Jahr 1900 bringt jedoch traurige Ereignisse mit sich, als Pfarrer Carl Ferdinand Blazejewski unerwartet verstarb. Seine Frau und die mittlerweile acht Schwestern ziehen daraufhin zu Pfarrer Krawielitzki und seiner Familie nach Vandsburg (Westpreußen), wo ein Schwesternhaus für sie eingerichtet wird. Krawielitzki übernimmt die Leitung als „Hausvater“.

Die Bewegung beginnt auch in Marburg

1902

Die Pfarrerswitwe Henriette Schüler-Ankersmit erbittet zur Unterstützung ihrer Arbeit in Marburg um die Entsendung von Diakonissen aus dem Vandsburger Mutterhaus; sie ist die Gründerin und Leiterin eines Versorgungshauses für Mädchen und junge Frauen, die ein nichteheliches Kind erwarten. Schwester Emilie Losereit wird nach Marburg gesandt, um dort in diesem Haus zu arbeiten, was später zur Gründung des Mutterhauses Hebron führt.

1904

Das Diakonissen-Mutterhaus in Vandsburg übernimmt die gesamte Arbeit des Versorgungshauses. Ab diesem Zeitpunkt laufen Verhandlungen über die Gründung eines Mutterhauses im Westen Deutschlands. So wird am 1. November 1908 auf dem Gelände des Versorgungshauses das Diakonissen-Mutterhaus Hebron im obersten Stockwerk des Kinderhauses „Hebron“ gegründet – mit Schwester Emilie Losereit aus Vandsburg als Oberin und einer jungen Frau, die Diakonisse werden will.

1916

Die Schwesternschaft wächst schnell. Nach fünf Jahren sind es bereits über 70 Schwestern. So entschließen sich Verantwortliche und Diakonissen, in Wehrda ein Mutterhaus zu bauen. Trotz Kriegsbeginn wagen sie das Unerhörte: Im Frühjahr 1915 beginnen sie mit dem Bau – und erleben ihren Gott. Am 29. August 1916 können sie das Gebäude einweihen.

1918

Bereits im März 1918 führen Schwestern und Mitarbeiter dort die erste Gemeinschaftskonferenz mit rund 700 Teilnehmern durch. In der Folgezeit entwickeln sie eine rege Tagungs- und Freizeitarbeit, um dem geistlichen Hunger der Menschen zu begegnen. Bald gründet die Schwesternschaft verschiedene Ausbildungsstätten auf dem Hebronberg: Haushaltungsschule (1919), Technisches Seminar und Vorschule (1924), Seminar für Hauswirtschafts- und Handarbeitslehrerinnen (1926) sowie für Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen (1928). Viele Schwestern gründen in und um Marburg in landeskirchliche Gemeinschaften und leiten sie. Etliche Schwestern arbeiten in der Privatpflege und in Krankenhäusern.

1928

Im September 1928 reist Schwester Adele Schweflinghaus (2. von rechts) als erste Hebronschwester zum Missionsdienst nach China aus.

Die Entwicklung des Marburger Diakonissenhauses-Hebron

1933

Beim 25-jährigen Jubiläum 1933 zählt die Schwesternschaft 625 Diakonissen.

Nach dem Regierungsantritt Adolf Hitlers setzen leitende Personen in der Schwesternschaft zunächst große Hoffnungen in die neue Regierung. In den nächsten Jahren bekommt die Schwesternschaft jedoch die totalitäre, antireligiöse und antisemitische Haltung des neuen Regimes schmerzlich zu spüren: Kindergärten, Ausbildungsstätten und Gemeindestationen werden beschlagnahmt, Veröffentlichungen werden verboten. Diakonissen jüdischer Abstammung sind extrem gefährdet – sie emigrieren in ein Mutterhaus in den USA.

Mit Kriegsbeginn werden alle Nebengebäude auf dem Hebronberg beschlagnahmt und als Hilfskrankenhaus, Lazarett oder Flüchtlingsunterkunft genutzt. Viele Diakonissen werden zum Lazarettdienst in Deutschland und im besetzten Polen eingezogen. An vielen Orten werden unsere Häuser durch Luftangriffe und Artilleriebeschuss zerstört. Sechs Schwestern kommen ums Leben.

Rückblickend nehmen wir die Licht- und Schattenseiten unserer eigenen Geschichte neu wahr. Das gilt auch für die Entwicklungen und Verhältnisse in der Zeit des Nationalsozialismus. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch in den Jahren danach haben leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Werkes in verschiedenster Weise Schuld bekannt und um Vergebung gebeten.

Unsere Geschichte nach dem Krieg – eine Bewegung breitet sich weiter aus

Nach Kriegsende baut die Schwesternschaft mit viel Gebet und Einsatz die zerstörten Gebäude wieder auf. Ab Januar 1946 bietet sie wieder Freizeiten und Pfingstjugendtreffen an. Die Schwesternschaft übernimmt außerdem viele neue Arbeiten im In- und Ausland.

1955

Im April 1955 sind Hebronschwestern auf 182 Außenstationen im Einsatz (Höchststand). In den Jahren 1955 bis 1957 errichtet die Schwesternschaft einen Mutterhaus-Anbau mit Tagungsräumen und etwa 100 kleinen Ferienzimmern für Schwestern, ebenso einen großen Speisesaal.

Zahlreiche Handwerksbetriebe werden gegründet oder erweitert, seit den Anfängen betreibt die Schwesternschaft eine Landwirtschaft. Die Versorgung der Schwesternschaft geschieht nahezu autark. Ende der 1950er / Anfang der 1960er Jahre erreicht die Schwesternzahl mit 848 Diakonissen ihren Höchststand.

Gleichzeitig beginnt die Schwesternschaft, Einrichtungen und Arbeiten aufzugeben, da viele Schwestern das Ruhestandsalter erreichen. Die Schwesternschaft baut und bezieht in diesen und den folgenden Jahren sogenannte Feierabendhäuser an unterschiedlichen Standorten.

1966

Die Evangeliumshalle Wehrda wird1966 vom Marburger Diakonissenhaus Hebron aus Eigenmitteln und Spenden erbaut. Der Bau dient grundsätzlich der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus: Unzählige Menschen werden an diesem Ort zu Christus gerufen, durch ihn gesegnet und neu zur Nachfolge motiviert.

2008 wird die Evangeliumshalle umfassend modernisiert worden. 2017 wird ein Teil der Evangeliumshalle, die sogenannte „Lahnhalle“, umgebaut zur LahnLounge, einem modernen Tagungs- und Aufenthaltsraum. Neben Gottesdiensten und christlichen Kongressen finden in der Evangeliumshalle zunehmend Tagungen und Veranstaltungen diakonischer Träger und Organisationen statt.

1970 bis 1990

Die Zahl der Einsatzorte von Diakonissen und die Zahl von Einrichtungen der Schwesternschaft nimmt in den 1970er und 1980er Jahren weiter ab. In den 1990er Jahren beginnt die Schwesternschaft, eigene Handwerksbetriebe auf dem Hebronberg zu schließen. Ab Mitte der 1990er Jahre saniert sie nicht mehr von ihr benötigte Gebäude auf dem Hebronberg zukunftsfähig und vermietet sie an Einrichtungen in anderer Trägerschaft.

Umstrukturierung und Neuausrichtung

In den folgenden Jahrzehnten nimmt das Interesse an der Mutterhaus-Diakonie auch in Marburg kontinuierlich ab, bis es schließlich kaum noch Eintritte gibt. Das hatte zur Folge, dass die Schwesternschaft viele Arbeitsfelder in Gemeinden und Krankenhäusern aufgeben muss. Damit beginnt für uns eine Zeit der Umstrukturierung und Neuausrichtung.

2018

Am 20. September 2018 findet das erste DGD-Forum in der Evangeliumshalle des Diakonissen-Mutterhauses Hebron in Marburg statt. Unter dem Motto „Zukunftsprozess“ diskutieren rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Mutterhaus- und Einrichtungsleitungen über die künftige Ausrichtung des Verbandes.

2021

Im Jahr 2021 wird Frieder Trommer zum Direktor des DGD e.V. ernannt, mit der Vorgabe, ein Zukunftskonzept für die Diakonissen-Mutterhäuser zu entwickeln und umzusetzen. Schon im darauffolgenden Jahr, 2022, beschließt die Mitgliederversammlung die Gründung von DGD-Lebensparks an den Standorten der Diakonissen-Mutterhäuser. Dies betrifft auch das Marburger Diakonissenhaus Hebron. Der Lebenspark-Marburg ist eine initiative Wohnform, bei dem der Gedanke von Diakonie und Mission eine wesentliche Rolle spielt. Entdecken Sie mehr dazu auf unserer Lebensparkseite.

Auf dem Hebronberg befinden sich so neben dem Diakonissenhaus, unserem Tagungs- und Begegnungszentrum Sonneck, der Evangeliumshalle und dem DGD Diakonie-Krankenhaus Wehrda gGmbH folgende Einrichtungen:

- Zahnarztpraxis Schünemann

- Schmerztherapie-Praxis

- Wirbelsäulenzentrum

- Zentrum für Osteopathie und Physiotherapie (ZOP)

- HNO-Praxis

- Marburger Waldkindergarten e.V.

- Städtischer Kindergarten „Unter dem Gedankenspiel“

- Keramik-Atelier

- Gesundheitshaus

- Firma ecoda (erstellt Umweltgutachten)

- Kräutergarten

Mehr zur Geschichte des DGD-Netzwerkes finden sie hier:

Sie haben eine Frage …

… auf die Sie keine Antwort gefunden haben, schreiben Sie uns oder rufen uns unter dieser Nummer an: 06421 805-0. Gerne beantworten wir Ihre Fragen.